医院买卖小程序

医院买卖小程序

最近有许多新关注的朋友发私信,探讨一些业务板块的发展前景。索性把这些业务板块一个个拎出来分析,抛砖引玉。

先从「慢病管理」开始。因为这是一个大家默认应该做,但我建议轻易不要尝试的业务。

为什么大家都喜欢做「慢病管理」?

互联网医疗平台对「慢病患者」这个客户群体的青睐,主要有四个原因:

第一,慢病患者有长期复诊的需求,既符合互联网「不能首诊」的政策要求,又天然具有客户粘性,可以带动相关药品、器械、耗材、保健品的长期销售。

第二,慢病患者的基数大且增速快,宏观层面是因为人口老龄化、生态环境恶化、食品安全问题等,微观层面是因为个人健康意识的提升和体检服务的普及。

第三,慢病患者会自发形成病友圈,这不仅有助于“老带新”的市场推广,还有利于在平台上形成小社群,而社群的裂变式营销,正是互联网公司的传统艺能。

第四,慢病管理工具的开发不复杂,常见的慢病都有明确的指南和共识,照本宣科就好,没必要搞花活。先进些的,就跟智能设备和医院信息系统数据打通。

其实还有一个很重要的隐藏原因,就是慢病管理业务在国外已经形成了比较成熟的商业闭环,无论是对于投资人还是老板,这个故事表面上是讲得通的。

即便业务没做起来,团队也可以很有底气地甩锅给「国情不同」,或者辩称「时机未到」来争取时间和空间。

「慢病管理」面临的挑战是什么?

如果只是站在运营的角度,当然会面临很多挑战,比如:

在服务严重同质化的市场中,如何形成平台的特色?

应该设置怎样的活动,提高客户的参与度和依从性?

如何尽量避免客户「飞单」,去其他平台低价购药?

怎样快速与医生建立强信任关系,实现「医带患」?

但这些更多是技术层面的问题,最关键的挑战还是在于商业逻辑,也就是「慢病患者的健康管理服务是否有人买单?」。

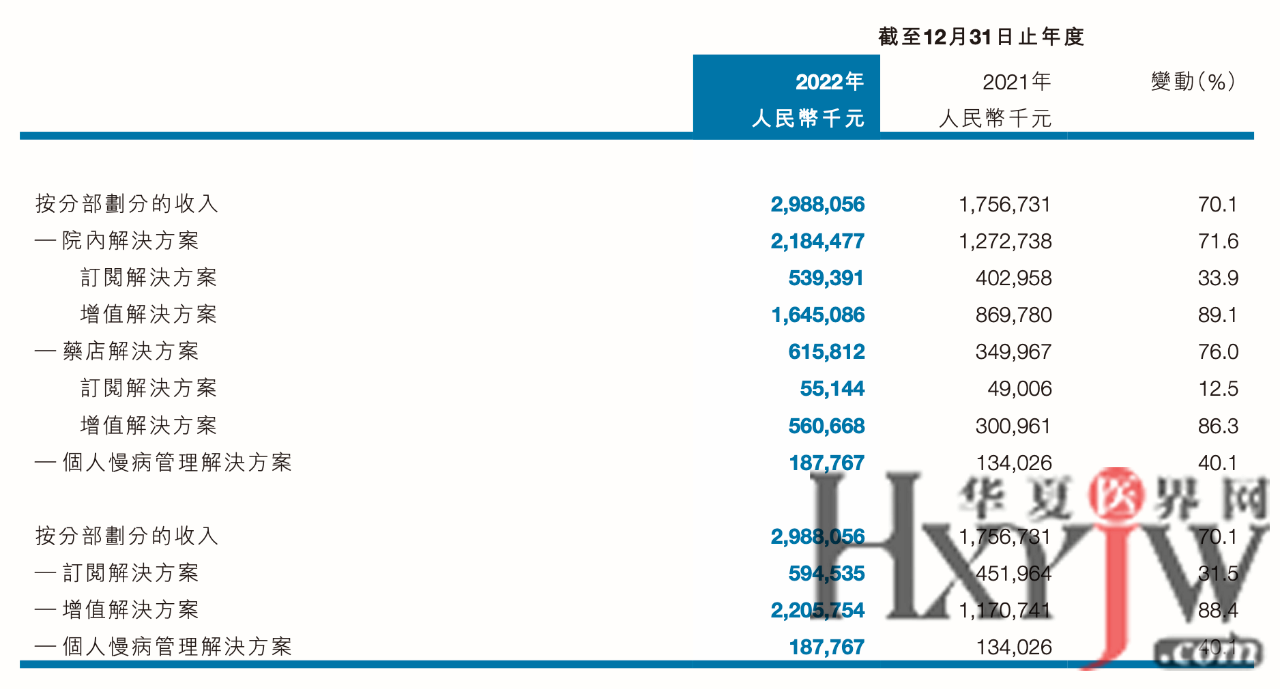

举个例子,智云健康是「糖尿病患者管理」的领先企业,从当初的「百糖大战」一路拼杀过来。根据年报,智云健康2022年的收入约30亿元,毛利约8亿元,除税前亏损约17亿元。

如果单纯看业绩,即便是大名鼎鼎的智云健康,也仍然处于亏损状态。这不一定能说明商业逻辑有问题,互联网企业烧钱不稀奇,何况还有30亿的收入。

问题出在收入结构上。

智云健康在年报中把收入划分为三类,院内解决方案、药店解决方案和个人慢病管理解决方案。

原文如下:

本集團的產品及服務組合主要包括: (i)銷售醫院用品、提供醫院SaaS及向製藥公司提供數碼市場服務,均以終端醫院客戶的需求為中心,統稱為「院內解決方案」;(ii)銷售藥店用品及提供藥店SaaS,兩者均以終端藥店客戶的需求為中心,統稱為「藥店解決方案」;(iii)向個人客戶銷售慢病產品、提供高級會員服務及保險經紀服務及其他,統稱「個人慢病管理解決方案及其他」。

从上图可以看到,面向院内和药店的to B业务,收入合计占比约为93.7%;而面向个人的to C业务,收入占比约为6.3%。

看到这份数据的人,恐怕大概率会认为智云健康是一家产品销售公司,数字营销公司,或者是医疗信息化公司。总之,不是一家慢病管理公司。

这应该不是一个慢病管理头部公司的本意,更多还是生存压力下的无奈妥协。从做生意赚钱的角度,把「慢病管理」当成一个撑场面的幌子,背后赚供应链或其他方面的钱,没啥毛病。

问题是:在这样的商业逻辑下,前面提到的「互联网+慢病管理」宏大的故事就成了空中楼阁,「服务」的真正对象也从患者变成了药械厂商。

这就意味着,那些想通过建立「特色服务」打败竞争对手、吸引患者入驻的平台,需要认真考量,自己是否有供应链方面的优势资源,或者有更巧妙的商业变现路径。否则还是不要跟风,趁早把「慢病管理」的预算给到其他板块。

「慢病管理」未来的前景如何?

从目前的政策形势来看,慢病管理未来的主战场还是在基层医疗机构,是要配合家庭医生签约的打法。

在这个意义上,智云健康们杀入院内的策略并没有问题。只不过这就意味着,他们需要面对的对手,是东软、卫宁等在院内更有决策影响力和项目实施能力的医疗信息化巨头。

长期来看,有可能会改变局势的变量有两个,一个是商业保险的发展,另一个是数据资产的确权和交易。

不过前者的可能性不太大,因为商业保险的发展是必然的,但相信更多的还是以个人为主体采购,而不是西方的雇主采购模式,逻辑完全不同,不能偷换概念。

倒是后者的可能性似乎高一些,数据已经被官方明确列为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大要素。如果数据要素市场建设的进程加快,那么「慢病管理」这种有连续性、专业性数据的业务,会有更大的想象空间。

当下「慢病管理」业务应该如何开展?

假设有一家企业,基于某些原因一定要在当下开展「慢病管理」业务,我会给出以下建议:

首先,放弃纯线上运营的设想,把重心放在线下、放在基层。至少要有能力找到一个城市里相对富裕的区作为试点范围,以2-3家社区卫生服务中心作为试点机构。

其次,要以「小工具+服务包」的形式切入。「小工具」指的就是线上慢病管理程序,最好跟医院信息系统打通。「服务包」就包括了问诊、检查、检验、随访、药品等。这二者的开发都不是难点,如何与当地基层医疗机构的业务和系统融合是关键。

第三,虚假的卖点在于帮助提升居民健康水平,真实的卖点在于帮助基层医疗机构获客增收。也就是说,这是一个非常考验运营水平的打法。在试点区域,可以考虑建立一支稳定的线下运营团队,主要负责宣传推广上述服务包。

一旦有机会进入到复制阶段,就需要考虑如何用「零工经济」的逻辑走群众路线,盘活当地的空闲人力资源,比如社区志愿者、老年再就业群体等,既可以有效推进运营业务(社区KOL往往比专业运营团队更有号召力),还能帮助地方政府创造政绩。

最后,就是形成一个稳定的商业模式。在这种打法下,与基层医疗机构就增量部分分润是相对合理的策略。当然,理论上区域内居民健康水平的提升,是会降低政府公共卫生方面的总成本,这和前面提到的西方商业保险的逻辑是一样的。如果企业有能力成功游说政府,将年度节省的资金也按照一个比例作为激励返给企业,那就会构建一个更有前景的商业模式。

作者:Jonathan丨Liu

来源:格路人

我们是如何搞死一家20余年历史的品牌医院的

作者:钱培鑫 时间:2025-05-03 17:16:52 文章来源:转载

【必看】2020~2024最全的医美监管文件汇总

作者:宋红现 时间:2025-04-30 17:10:17 文章来源:原创

慢病、抗衰老、精准治疗——民营医疗机构的新机会

作者:苏芽 时间:2025-04-30 16:58:39 文章来源:转载

中国医美:是春天来了,还是回光返照?

作者:贺华煜 时间:2025-04-30 15:36:52 文章来源:原创

医美器械国产化,BBC拦不住

作者:何嘉焜 时间:2025-04-30 11:04:39 文章来源:原创

新政早知道 | 《中华人民共和国医疗保障法(草案)》

作者:曾思远 时间:2025-04-30 09:55:47 文章来源:转载